सांची

सम्राट अशोक के कई प्राचीन स्थल भारत में स्थित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:

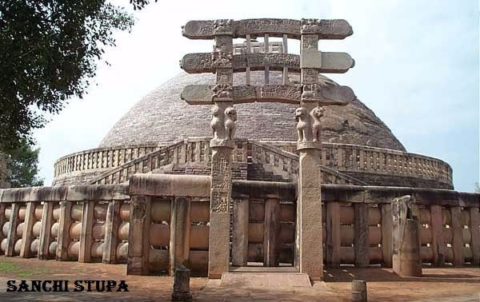

सांची स्तूप: मध्य प्रदेश के सांची में स्थित यह स्तूप सम्राट अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है और इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे1.

कलसी शिलालेख: उत्तराखंड के देहरादून के पास कलसी में स्थित यह शिलालेख अशोक के फरमानों को दर्शाता है। यह उत्तर भारत में अशोक के सर्वश्रेष्ठ संरक्षित शिला-लेखों में से एक है2.

साँची स्तूप बौद्ध स्मारक हैं, जो कि तीसरी शताब्दी ई.पू. से बारहवीं शताब्दी के बीच के हैं। यह स्तूप एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो भोपाल शहर से लगभग 46 किमी दूर मध्यप्रदेश के साँची गाँव में स्थित है। यहाँ तीन स्तूप हैं और ये देश के सर्वाधिक संरक्षित स्तूपों में से एक हैं। ‘साँची’ 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हैं।

साँची स्तूप की जानकारी – Sanchi Stupa Information in Hindi

सांची का महान मुख्य स्तूप, मूलतः सम्राट अशोक महान ने तीसरी शती, ई.पू. में बनवाया था। इसके केन्द्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिये गये ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था। इसका निर्माण कार्य का कारोबार अशोक महान की पत्नी देवी को सौपा गया था, जो विदिशा के व्यापारी की ही बेटी थी। साँची उनका जन्मस्थान और उनके और सम्राट अशोक महान के विवाह का स्थान भी था। यह प्रेम, शांति, विश्वास और साहस के प्रतीक हैं। इसकी उंचाई लगभग 16.4 मीटर है और इसका व्यास 36.5 मीटर है।

सांची के स्तूप दूर से देखने में भले मामूली अर्द्धगोलाकार संरचनाएं लगती हैं लेकिन इसकी भव्यता, विशिष्टता व बारीकियों का पता सांची आकर देखने पर ही लगता है। इसीलिए देश-दुनिया से बडी संख्या में बौद्ध मतावलंबी, पर्यटक, शोधार्थी, अध्येता इस बेमिसाल संरचना को देखने चले आते हैं। सांची के स्तूपों का निर्माण कई कालखंडों में हुआ जिसे ईसा पूर्व तीसरी सदी से बारहवीं सदी के मध्य में माना गया है। ईसा पूर्व 483 में जब गौतम बुद्ध ने देह त्याग किया तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार के लिए उनके अनुयायी राजा आपस में लडने-झगडने लगे। अंत में एक बौद्ध संत ने समझा-बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्सों को उनमें वितरित कर समाधान किया। इन्हें लेकर आरंभ में आठ स्तूपों का निर्माण हुआ और इस प्रकार गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार इन स्तूपों को प्रतीक मानकर होने लगा।

साँची का स्तूप का इतिहास – Sanchi Stupa History In Hindi

यह प्रसिद्ध स्थान, जहां अशोक द्वारा निर्मित एक महान स्तूप, जिनके भव्य तोरणद्वार तथा उन पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकारी भारत की प्राचीन वास्तुकला तथा मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में हैं। बौद्ध की प्रसिद्ध ऐश्वर्यशालिनी नगरी विदिशा (भीलसा) के निकट स्थित है। ऐसा लगता हैं कि बौद्धकाल में साँची, महानगरी विदिशा की उपनगरी तथा विहार-स्थली थी। सर जोन मार्शल के मत में कालिदास ने नीचगिरि नाम से जिस स्थान का वर्णन मेघदूत में विदिशा के निकट किया है, वह साँची की पहाड़ी ही है। कहा जाता है कि अशोक ने अपनी प्रिय पत्नी देवी के कहने पर ही साँची में यह सुंदर स्तूप बनवाया था। देवी, विदिशा के एक श्रेष्ठी की पुत्री थी और अशोक ने उस समय उससे विवाह किया था जब वह अपने पिता के राज्यकाल में विदिशा का कुमारामात्य था।

वास्तविक ईंटो के स्तूप को बाद में शुंगा के समय में पत्थरो से ढँका गया था। अशोकवादना के आधार पर, ऐसा माना गया था की स्तूप को दूसरी शताब्दी में कही-कही पर तोडा-फोड़ा गया था, शुंगा साम्राज्य के विस्तार को लेकर ऐसा माना जाता है की शुंगा के सम्राट ने पुष्यमित्र शुंगा ने मौर्य साम्राज्य का सेनापति बनकर उसे अपना लिया था। ऐसा कहा जाता है की पुष्यमित्र ने ही वास्तविक स्तूप को क्षति पहुचाई थी और तोड़-फोड़ की थी और उनके बेटे अग्निमित्र ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। बाद में शुंगा के शासनकाल में ही, स्तूप को पत्थरो से सजाया गया और अब स्तूप अपने वास्तविक आकर से और भी ज्यादा विशाल हो गया था।

इसका व्यास 70 फीट बढकर 120 फीट व ऊंचाई 54 फीट हो गई। एक मध्य भाग में एक चक्र भी लगा हुआ था जिसे स्थानिक लोग धर्म चक्र भी कहते थे लेकिन बाद में वही चक्र कानून के चक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका पुनर्निर्माण करते समय यहाँ चार आभूषित द्वारा भी बनाये गए थे।

साँची से मिलने वाले कई अभिलेखों में इस स्थान को ‘काकनादबोट’ नाम से अभिहित किया गया है। इनमें से प्रमुख 131 गुप्त संवत (450-51) ई. का है जो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। इसमें बौद्ध उपासक सनसिद्ध की पत्नी उपासिका हरिस्वामिनी द्वारा काकनादबोट में स्थित आर्यसंघ के नाम कुछ धन के दान में दिए जाने का उल्लेख है। एक अन्य लेख एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिसका संबंध गोसुरसिंहबल के पुत्र विहारस्वामिन से है। यह भी गुप्तकालीन है।

सांची की स्थापना बौद्ध धर्म व उसकी शिक्षा के प्रचार-प्रसार में मौर्य काल के महान राजा अशोक का सबसे बडा योगदान रहा। बुद्ध का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक सुनियोजित योजना के तहत कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय प्रश्रय दिया। उन्होंने पुराने स्तूपों को खुदवा कर उनसे मिले अवशेषों के 84 हज़ार भाग कर अपने राज्य सहित निकटवर्ती देशों में भेजकर बडी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया।

इन स्तूपों को स्थायी संरचनाओं में बदला ताकि ये लंबे समय तक बने रह सकें। सम्राट अशोक ने भारत में जिन स्थानों पर बौद्ध स्मारकों का निर्माण कराया उनमें सांची भी एक था जिसे प्राचीन नाम कंकेनवा, ककान्या आदि से जाना जाता है। तब यह बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था। ह्वेन सांग के यात्रा वृत्तांत में बुद्ध के बोध गया से सांची जाने का उल्लेख नहीं मिलता है। संभव है सांची की उज्जयिनी से निकटता और पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण जाने वाले यात्रा मार्ग पर होना भी इसकी स्थापना की वजहों में से रहा हो।

सांची की कीर्ति राजपूत काल तक बनी रही किंतु औरंगजेब के काल में बौद्ध धर्म का केंद्र सांची गुमनामी में खो गया। उसके बाद यहां चारों ओर घनी झाडियां व पेड़ उग आए। 19वीं सदी में कर्नल टेलर यहां आए तो उन्हें सांची के स्तूप बुरी हालत में मिले। उन्होंने उनको खुदवाया और व्यवस्थित किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं उन्होंने इसके अंदर धन संपदा के अंदेशे में खुदाई की जिससे इसकी संरचना को काफ़ी नुकसान हुआ। बाद में पुराविद मार्शल ने इनका जीर्णोद्धार करवाया। चारों ओर घनी झाड़ियों के मध्य सांची के सारे निर्माण का पता लगाना और उनका जीर्णोद्धार कराके मूल आकार देना बेहद कठिन था, किंतु उन्होंने बखूबी से इसकी पुरानी कीर्ति को कुछ हद तक लौटाने में मदद की।

साँची स्तूप के बारे में रोचक तथ्य – Interesting Facts About Sanchi Stupa In Hindi

1). कुछ लोगो के अनुसार स्तूप के देखने के लिये आने वाले विदेशी लोग भी बुद्धा के भक्त हो जाते है और उन्हें पूजने लगते है। बौद्ध स्तूप पर कयी प्रकार के त्यौहार भी मनाये जाते है।

2). भारत में साँची का स्तूप ही बेहद प्राचीन माना जाता है। बौद्ध धर्म के लोगो के लिये यह एक पावन तीर्थ के ही समान है। साँची के स्तूप शांति, पवित्रतम, धर्म और साहस के प्रतिक माने जाते है।

3). यह स्तूप एक ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। इसके चारों ओर सुंदर परिक्रमापथ है। बालु-प्रस्तर के बने चार तोरण स्तूप के चतुर्दिक् स्थित हैं जिन के लंबे-लंबे पट्टकों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित, विशेषत: जातकों में वर्णित कथाओं का मूर्तिकारी के रूप में अद्भुत अंकन किया गया है। इस मूर्तिकारी में प्राचीन भारतीय जीवन के सभी रूपों का दिग्दर्शन किया गया है। मनुष्यों के अतिरिक्त पशु-पक्षी तथा पेड़-पौधों के जीवंत चित्र इस कला की मुख्य विशेषता हैं।

4). सरलता, सामान्य, और सौंदर्य की उद्भभावना ही साँची की मूर्तिकला की प्रेरणात्मक शक्ति है। बुद्ध स्तूप, साँची इस मूर्तिकारी में गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं पाई जाती क्योंकि उस समय तक बुद्ध को देवता के रूप में मूर्ति बनाकर नहीं पूजा जाता था।

5). ‘स्तूप’ शब्द संस्कृत व पाली से निकला माना जाता है जिसका अर्थ होता है ‘ढेर’। आरंभ में केंद्रीय भाग में तथागत के अवशेष रख उसके ऊपर मिट्टी पत्थर डालकर इनको गोलाकार आकार दिया गया। इनमें बाहर से ईटों व पत्थरों की ऐसी चिनाई की गई ताकि खुले में इन स्तूपों पर मौसम का कोई प्रभाव न हो सके। स्तूपों में मंदिर की भांति कोई गर्भ गृह नहीं होता। अशोक द्वारा सांची में बनाया गया स्तूप इससे पहले के स्तूपों से विशिष्ट था।

6). सांची के स्तूपों के समीप एक बौद्ध मठ के अवशेष हैं जहां बौद्ध भिक्षुओं के आवास थे। यही पर पत्थर का वह विशाल कटोरा है जिससे भिक्षुओं में अन्न बांटा जाता था। यहां पर मौर्य, शुंग, कुषाण, सातवाहन व गुप्तकालीन अवशेषों सहित छोटी-बडी कुल चार दर्जन संरचनाएं हैं।

साँची (Sanchi) भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन ज़िले में साँची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे, भोपाल से 46 कि॰मी॰ पूर्वोत्तर में, तथा बेसनगर और विदिशा से 10 कि॰मी॰ की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं, जो तीसरी शताब्दी ई.पू. से बारहवीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व दाय स्थल, भीमबेटका भी है। विदिशा से नजदीक होने के कारण लोगों में यह भ्रम होता है की यह विदिशा जिला में है। यहाँ छोटे-बड़े अनेकों स्तूप हैं, जिनमें स्तूप संख्या २ सबसे बड़ा है। चारों ओर की हरियाली अद्भुत है। इस स्तूप को घेरे हुए कई तोरण भी बने हैं। स्तूप संख्या १ के पास कई लघु स्तूप भी हैं, उन्ही के समीप एक गुप्त कालीन पाषाण स्तंभ भी है। सांची का महान मुख्य स्तूप, मूलतः सम्राट अशोक महान ने तीसरी शती, ई.पू. में बनवाया था।[1] बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग जीर्णोद्धार करके और बड़ा और विशाल बना दिया । इसके केन्द्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिये गये ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था।[2].

| साँची का स्तूप | |

|---|---|

साँची का स्तूप | |

| सामान्य विवरण | |

| प्रकार | स्तूप |

| वास्तुकला शैली | बौद्ध |

| स्थान | साँची, मध्य प्रदेश, भारत, एशिया |

| निर्माणकार्य शुरू | तीसरी शताब्दी ईसापूर्व |

| ऊँचाई | 16.46 मी॰ (54.0 फीट) |

| प्राविधिक विवरण | |

| व्यास | 36.6 मी॰ (120 फीट) |

शुंग काल

इस स्तूप में एक स्थान पर दूसरी शताब्दी ई.पू. में तोड़फोड़ की गई थी। यह घटना शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के उत्थान से जोड़कर देखी जाती है। यह माना जाता है कि पुष्यमित्र ने इस स्तूप का ध्वंस किया होगा और बाद में, उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित करवाया होगा। [क]। शुंग वंश के अंतिम वर्षों में, स्तूप के मूल रूप का लगभग दुगुना विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया था। इसके गुम्बद को ऊपर से चपटा करके, इसके ऊपर तीन छतरियां, एक के ऊपर दूसरी करके बनवायीं गयीं थीं। ये छतरियां एक वर्गाकार मुंडेर के भीतर बनीं थीं। अपने कई मंजिलों सहित, इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक, विधि का चक्र लगा था। यह गुम्बद एक ऊंचे गोलाकार ढोल रूपी निर्माण के ऊपर लगा था। इसके ऊपर एक दो-मंजिला जीने से पहुंचा जा सकता था। भूमि स्तर पर बना दूसरी पाषाण परिक्रमा, एक घेरे से घिरी थी। इसके बीच प्रधान दिशाओं की ओर कई तोरण बने थे। द्वितीय और तृतीय स्तूप की इमारतें शुंग काल में निर्मित प्रतीत होतीं हैं, परन्तु वहां मिले शिलालेख अनुसार उच्च स्तर के अलंकृत तोरण शुंग काल के नहीं थे, इन्हें बाद के सातवाहन वंश द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ ही भूमि स्तर की पाषाण परिक्रमा और महान स्तूप की पाषाण आधारशिला भी उसी काल का निर्माण हैं।

सातवाहन काल

तोरण एवं परिक्रमा ७० ई.पू. के पश्चात बने थे और सातवाहन वंश द्वारा निर्मित प्रतीत होते हैं। एक शिलालेख के अनुसार दक्षिण के तोरण की सर्वोच्च चौखट सातवाहन राजा सतकर्नी की ओर से उपहार स्वरूप मिली थी: "यह आनंद, वसिथि पुत्र की ओर से उपहार है, जो राजन सतकर्णी के कारीगरों का प्रमुख है।"[3] स्तूप यद्यपि पाषाण निर्मित हैं, किंतु काष्ठ की शैली में गढ़े हुए तोरण, वर्णात्मक शिल्पों से परिपूर्ण हैं। इनमें बुद्ध की जीवन की घटनाएं, दैनिक जीवन शैली से जोड़कर दिखाई गईं हैं। इस प्रकार देखने वालों को बुद्ध का जीवन और उनकी वाणी भली प्रकार से समझ में आता है।[4] सांची और अधिकांश अन्य स्तूपों को संवारने हेतु स्थानीय लोगों द्वारा भी दान दिये गये थे, जिससे उन लोगों को अध्यात्म की प्राप्ति हो सके। कोई सीधा राजसी आश्रय नहीं उपलब्ध था। दानकर्ता, चाहे स्त्री या पुरुष हों, बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई भी घटना चुन लेते थे और अपना नाम वहां खुदवा देते थे। कई खास घटनाओं के दोहराने का, यही कारण था। इन पाषाण नक्काशियों में, बुद्ध को कभी भी मानव आकृति में नहीं दर्शाया गया है। बल्कि कारीगरों ने उन्हें कहीं घोड़ा, जिसपर वे अपने पिता के घर का त्याग कर के गये थे, तो कहीं उनके पादचिन्ह, कहीं बोधि वृक्ष के नीचे का चबूतरा, जहां उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, के रूप में दर्शाया है। बुद्ध के लिये मानव शरीर अति तुच्छ माना गया था।[4] सांची की दीवारों के बॉर्डरों पर बने चित्रों में यूनानी पहनावा भी दर्शनीय है। इसमें यूनानी वस्त्र, मुद्रा और वाद्य हैं जो कि स्तूप के अलंकरण रूप में प्रयुक्त हुए हैं।[5]

पाश्चात्य पुनरान्वेषण

एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर पहले ज्ञात इतिहासकार थे, इन्होंने सन १८१८ में, सांची के स्तूप का अस्तित्व दर्ज किया।[4] अव्यवसायी पुरातत्ववेत्ताओं और खजाने के शिकारियों ने इस स्थल को खूब ध्वंस किया, जब तक कि सन १८१८ में उचित जीर्णोद्धार कार्य नहीं आरम्भ हुआ। १९१२ से १९१९ के बीच, ढांचे को वर्तमान स्थिति में लाया गया। यह सब जॉन मार्शल की देखरेख में हुआ। आज लगभग पचास स्मारक स्थल सांची के टीले पर ज्ञात हैं, जिनमें तीन स्तूप और कई मंदिर भी हैं। यह स्मारक १९८९ में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है।

भूगोल एवं जनसांख्यिकी

सांची की भौगोलिक अवस्थिति 23.48° उत्तर अक्षांश एवं 77.73° पूर्व देशान्तर पर है।[7] इसकी समुद्रतल से औसत ऊंचाई ४३४ मीटर है। उदयगिरि से साँची पास ही है। यहाँ बौद्ध स्तूप हैं, जिनमें एक की ऊँचाई ४२ फीट है। साँची स्तूपों की कला प्रख्यात है। साँची से ५ मील सोनारी के पास ८ बौद्ध स्तूप हैं और साँची से ७ मील पर भोजपुर के पास ३७ बौद्ध स्तूप हैं। साँची में पहले बौद्ध विहार भी थे। यहाँ एक सरोवर है, जिसकी सीढ़ियाँ बुद्ध के समय की कही जाती हैं। २००१ की जनगणना[8] के अनुसार सांची की जनसंख्या ६७८५ है। पुरुष यहां का ५३% और स्त्रियां ४७% भाग हैं। यहां की औसत साक्षरता दर ६७% है, जो कि राष्ट्रीय दर ५९.५% से कहीं अधिक है। पुरुष साक्षरता ७५% और स्त्री साक्षरता ५७% है। यहां की १६% जनता छः वर्ष से कम की है।

आवागमन

यहाँ रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायुमार्ग तीनों से पहुँचा जा सकता है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन तो स्वंय साँची ही है, पर बड़ी गाड़ियां वहां नहीं रुकती हैं। विदिशा या भोपाल से आप यहाँ आ सकते हैं, पर विदिशा स्टेशन सबसे नजदीक है। वायुमार्ग से भोपाल से उतर कर, सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचा जा सकता है। विश्व दाय स्थल होने के कारण यह सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। समीप ही मुख्य सड़क से आने पर संग्रहालय भी है।

Comments

Post a Comment